Nicht nur Honigbienen auch die Anzahl der solitär lebenden Wildbienen und Wespen geht dramatisch zurück. Das liegt nicht nur an den immer noch viel zu hohen Mengen an Pestiziden, sondern auch an unserer „ausgeräumten“ Kulturlandschaft, die wildlebenden Insektenpopulationen nur noch wenig Unterschlupf- und Nistmöglichkeiten bietet.

Hier können künstliche Nisthilfen wie ein artgerecht ausgestattetes Insektenhotel einen Ersatz bieten. Doch mit einem flächendeckenden Angebot an solchen Nisthilfen könnten stark gefährdete Gattungen wie die Pelzbienen vor dem Aussterben gerettet werden und ihren Beitrag zum Bestäuben von Nutz- und Zierpflanzen in Landwirtschaft und Gärten leisten.

Wildbienen

Mauerbienen

Mauerbienen (Gattungen Osmia, Hoplitis und Hoplosmia) sind einzeln lebende Solitärbienen. In Mitteleuropa gibt es etwa 50 Arten. Sie werden zwischen 8 und 16mm groß, bleiben damit deutlich kleiner als Hummeln, haben aber einen ähnlich gedrungenen Körperbau. Sie sind Bauchsammler, d.h. sie tragen Pollen und Nektar mit den Härchen auf der Bauchseite ins Nest.

In der Natur nutzen sie ein weites Spektrum an Nisthilfen:

- Vorhandene Hohlräume

- Ritzen in Mauern

- Löcher in Lehmwänden

- hohle Schilfstängel

- manchmal sogar Schneckenschalen

Im Insektenhotel bietet man ihnen längliche, hinten geschlossene Röhren mit einem Durchmesser von etwa 8mm in Pflanzenstängeln, Ziegelsteinen oder Baumscheiben an.

In jeder dieser Röhren legen sie hintereinander mehrere Brutkammern mit Trennwänden aus Lehm und Speichel an, die sie dann mit Pollen und Nektar zur Ernährung ihrer Brut füllen.

Am häufigsten ist bei uns die Rote Mauerbiene. Mauerbienen werden von Brutparasiten wie den Goldwespen und Kuckucksbienen bedroht: Diese warten auf den richtigen Augenblick, um ihre Eier in die Nester der Mauerbienen zu legen. Ihre Larven töten die Larven der Mauerbienen und halten sich dann an den von den Mauerbienen angelegten Vorräten schadlos.

Maskenbienen

Es gibt in Europa 79 Maskenbienen-Arten (Gattung Hylaeus), davon kommt mehr als die Hälfte auch bei uns in Mitteleuropa vor. Sie werden zwischen 7 und 10mm groß. Charakteristisch ist vor allem bei den Männchen eine helle Maske in Weiß oder Gelb, die die untere Gesichtshälfte einnimmt.

Die Weibchen legen ihre Nester in Fraßgängen oder verlassenen Nestern anderer Insekten, vor allem von Käfern, an. Sie akzeptieren aber auch Ritzen und Röhren in Mauern und Lehmwänden oder legen ihre Nester in Pflanzenstängeln an, die sie dazu aushöhlen. Wichtig ist vor allem, dass die Brut vor Regen geschützt ist.

Auch Maskenbienen legen in einer Röhre hintereinander mehrere Brutzellen an, die mit einem schnell aushärtenden Drüsensekret stabilisiert und abgeteilt werden. Maskenbienen transportieren die Blütenpollen im Kropf, da sie an Beinen und Bauch keine Härchen zum Sammeln haben. Dadurch entsteht ein fast flüssiger Brei aus Pollen und Nektar, den sie im Nest angekommen wieder auswürgen. Die nachfolgende Generation überwintert im Larvenstadium im Nest und verpuppt sich im Frühjahr und zwar ohne einen Kokon zu spinnen. Auch die Larven von Maskenbienen werden parasitiert und zwar vor allem von Schmalbauchwespen. Als Nisthilfen bietet man Maskenbienen markhaltige Pflanzenstängel, Lehmwände und Nisthölzer im Insektenhotel an. Sie legen ihre Liniennester aber auch in Trockenmauern und Niststeinen an.

Blattschneiderbienen

Blattschneiderbienen (Gattung Megachile) werden auch Tapezierbienen genannt, denn sie kleiden die von ihnen in Hohlräumen angelegten Nester mit Blattstückchen aus. Diese schneiden sie aus dem Laub von Bäumen, Sträuchern und Krautpflanzen aus. In die Brutzelle wird ein Vorrat an Pollen und ein Ei gelegt und dann die Öffnung mit einem letzten Blattstückchen verschlossen.

Die Larven spinnen sich am Ende ihrer Entwicklung in einen Kokon ein, um darin zu überwintern und dann im Frühjahr zu schlüpfen. Brutparasiten der Larven dieser Blattschneiderbienen sind vor allem Kegelbienen.

Mörtelbienen

Mörtelbienen gehören ebenfalls zur Gattung Megachile. Sie verwenden aber keine Blattstückchen, sondern bauen das Nest für ihre Nachkommen aus Steinchen, Kies und Erdpartikeln. So sind ihre Larven vor Brutparasiten wie den Kegelbienen sicher.

Mit Hilfe einer Bauchbürste sind sie in der Lage, größere Mengen an Pollen ins Nest zu transportieren. Jede einzelne Brutzelle ist zunächst oben offen, dann wir die untere Hälfte mit einem Brei aus Pollen und Nektar gefüllt, ein Ei daraufgelegt und die obere Hälfte mit Mörtel regelrecht zugemauert.

In dieser Weise werden nebeneinander bis zu 6 Brutzellen im Nest angelegt. Ist der Mörtel erst einmal getrocknet, dann schützt er die Brut sicher vor den scharfen Schnäbeln insektenfressender Vögel und anderen Nesträubern.

Wollbienen

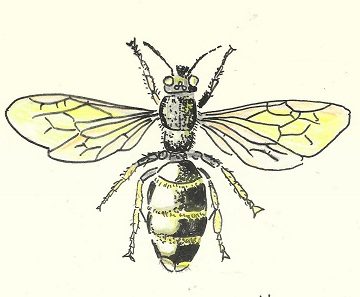

Wollbienen (Gattungen Anthidium und Pseudoanthidium) werden bis zu 1,5cm groß. Es gibt etwa 30 europäische Arten. Sie sind nur schwach behaart, ihr Hinterleib hat eine wespenähnliche Zeichnung. Die Männchen haben dornenartige Fortsätze am Hinterleibsende, mit denen sie ihr Revier vor Eindringlingen verteidigen.

Die Weibchen polstern die Nester und Brutzellen in Totholz und hohlen Pflanzenstängeln mit Pflanzenhaaren aus.

Schmalbienen

Schmalbienen (Gattung Halictus) kommen mit mehr als 200 Arten in der nördlichen Hemisphäre vor. Sie sind meist dunkelbraun oder schwarz gefärbt mit schmalen, behaarten Bändern in Weiß oder Gelb zwischen den Hinterleibssegmenten. Die Taille zwischen Brustsegmenten und Hinterleib ist auffallend schmal (daher der Name!).

In der Natur legen sie ihre Nester in Erdlöchern an. Mehrere Brutzellen werden hintereinander oder in Wabenform angelegt und mit einem wasserabweisenden Sekret ausgekleidet.

Sandbienen

Insgesamt gibt es mehr als 1.500 Arten der Sandbienen (Gattung Andrena), etwa 1/10 davon kommen in Mitteleuropa vor. Sandbienen haben einen einheitlich dunkel gefärbten, metallisch glänzenden Hinterleib. Sie werden zwischen 5 und 16mm, maximal 22mm lang.

Sie lieben es warm und trocken und legen ihre Nester vor allem in sand- oder lehmreichem Boden an. Damit diese in die Erde gegrabenen Niströhren nicht wieder zusammenfallen, werden sie mit einem Sekret aus der Hinterleibsdrüse ausgekleidet und stabilisiert. Das sorgt außerdem für eine konstante Luftfeuchtigkeit und verhindert das Verschimmeln und Verpilzen der Eier der Sandbienen.

Sie tragen betäubte Schmetterlingsraupen ins Nest, um damit ihre Larven zu ernähren. Ihnen setzen vor allem Wespenbienen, Blutbienen und Ölkäfer als Brutschmarotzer und -parasiten zu.

Pelzbienen

Pelzbienen der Gattungen Anthophora und Amegilla ähneln durch die dicht an dicht sitzenden Härchen und den gedrungenen Körperbau Hummeln.

Sie legen ihre Nester im Boden oder in morschem Holz an. In Deutschland gibt es insgesamt 14 Pelzbienen-Arten. Pelzbienen sind Beinsammler, d.h. sie sammeln den Blütenpollen mit Hilfe einer Haarbürste an den Hinterbeinen.

Pelzbienen legen ihre Nester in Lehmwänden, mit Lehm ausgefüllten Mauerfugen, in Pflanzenstängeln, Totholz oder auch einfach im Boden an. In Steinwänden verlaufen diese Niströhren horizontal, im Boden senkrecht. Bei manchen Arten verzweigt sich der horizontal angelegte Hauptgang am Ende in vertikale Seitengänge mit jeweils einer Brutzelle.

Andere Pelzbienen legen vorne in der Niströhre eine Zelle mit nur wenig Pollen und ohne Ei an, um mögliche Brutparasiten wie die Kuckucksbienen zu täuschen.

Grab-, Lehm- und Wegwespen

In Mitteleuropa kommen etwa 250 Grabwespenarten vor. Sie haben Körperlängen zwischen wenigen Millimetern und 5 Zentimeter. Sie sind entweder komplett schwarz und haben die für Wespen typischen gelben Streifen auf dem Hinterleib.

Je nachdem, um welche Art es sich handelt, nutzen sie Totholz oder Sandböden zum Anlegen ihrer Brutnester.

Sandwespe

Die Gemeine Sandwespe der Gattung Ammophila hat einen extrem dünnen Hinterleib, der teilweise rot gefärbt ist. Sie ist 2,2cm lang.

Sie legt ihr Nest in Sandböden an, in welches sie betäubte Schmetterlingsraupen (vor allem After- und Eulenraupen) zur Versorgung ihrer Brut schleppt.

Heuschreckengrabwespe

Die Heuschreckengrabwespe der Gattung Sphex, die ebenfalls zu den Grabwespen zählt, hat einen breiteren Hinterleib, bei drei der vorderen Segmente gelb-orange gefärbt sind. Diese Grabwespe ist 1,5cm groß. Sie legt ihr Nest in Sandböden an, in welches sie durch ihren Biss betäubte Laubheuschrecken zur Ernährung ihrer Brut trägt.

Die Lehmwespen stellen mit 82 Arten in Mitteleuropa eine der größten Gruppen unter den solitär lebenden Wespen. Lehmwespen haben eine für schmale Wespentaille und eine schwarz-gelbe Hinterleibszeichnung. Die meisten Lehmwespen suchen sich bereits vorhandene Hohlräume, z. B. in Schilfstängeln, zur Eiablage. Andere – Töpferwespen genannt – bauen ihre Niströhre komplett aus Lehm selbst zusammen. Um ihre Brut zu versorgen, tragen Lehmwespen vor allem Kleinschmetterlinge ins Nest. Obwohl sie Echten Wespen täuschend ähnlichsehen, interessieren sie sich nicht Fleisch- und Obstreste auf unseren Tellern oder süße Säfte und werden uns auch nie attackieren.

Die dritte Gruppe der solitär lebenden Wespen sind die Wegwespen, weltweit gibt es etwa 5000 Arten, in Mitteleuropa immerhin fast 100 Arten. Der Körper ist meist dunkel bis schwarz gefärbt, einige Arten haben zusätzlich gelbe oder rote Marken oder Ringe. Sie legen ihre Nester in Erdgängen oder anderen Hohlräumen, z. B. Pflanzenstängeln an. Sie erbeuten Spinnen, die sie zur Versorgung der Brut ins Nest tragen. Auf der Suche nach Spinnen als Beute laufen sie oft auf der Erde oder auf Wegen umher – daher der Name Wegwespen.

Ohrwürmer

Gemeiner Ohrwurm Forficula auricularia (Foto: Geller-Grimm, Creative Commons Attr.-Share Alike 3.5 Generic)

Ohrenwürmer oder Ohrwürmer – wie sie auch genannt werden – sind weder Würmer, sondern sechsbeinige Insekten, noch kneifen sie einen ins Ohr. Die Flügel sind stark reduziert, sodass sie fast flugunfähig sind.

Sie halten sich vor allem am Boden oder in der Spreuschicht des Bodens auf. Dort können sie auch überwintern, ziehen aber menschliche Behausungen, auch Blumentöpfe, vor.

Im Frühjahr legt das Weibchen des Gemeinen Ohrwurm, unsere häufigste Art, die Eier im Boden, im Spätherbst eher in einen geschützten Raum, z.B. in eine Nische im Insektenhotel, wo sie dann das Gelege bis zum Frühjahr, wenn die Larven schlüpfen, bewacht. Auch die Larven werden von ihrer Mutter beschützt und geführt. Ohrwürmer sind Allesfresser, machen aber auch Jagd auf andere Insekten. Sie sind dämmerungs- und nachtaktiv und verstecken sich tagsüber an einem dunklen Platz. Neben dem Gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia) kommen auch der deutlich kleinere Gebüschohrwurm Apterygida media) und zwei weitere Arten vor.